くろね

スポーツをしていると、打撲や接触のあとに皮膚が青や紫、黒く変色することがあります。これは「皮下出血」と呼ばれる状態で、切り傷やすり傷などでみられる出血と違い、体内で血管が破れ皮膚の下で出血して血液が溜まることで起こります。いわゆる「内出血」のことで、日常的な表現では「青あざ」や「青たん」、また信州の方言では「くろね」と呼ばれています。

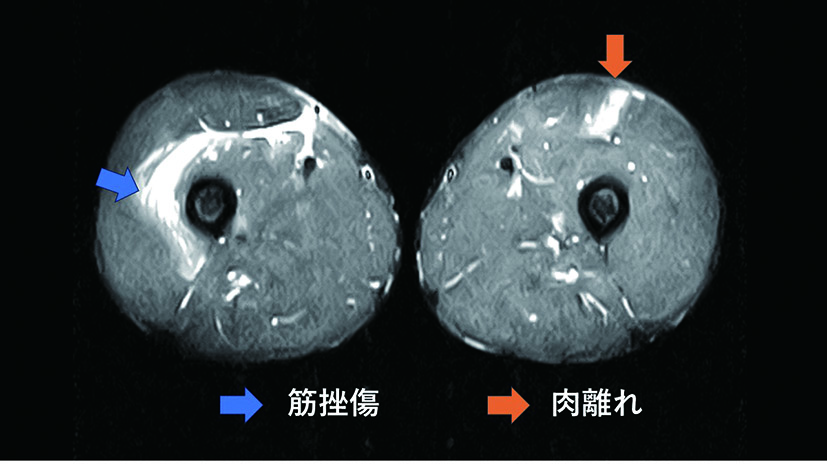

内出血は皮膚の下だけではなく、筋肉の中や骨の周囲で生じることもあります。よくスポーツ活動で生じる肉離れでは、筋肉の線維や腱が部分的に断裂することによって筋肉内に血腫が生じます。またコンタクトスポーツなどで相手と強く接触したときにも、筋肉が挫滅して血腫が作られます。太ももを強く打つことで生じる筋挫傷(ももかん)では、筋肉の深いところに血腫ができるのが特徴です。図1)

また、骨折を起こすと骨膜が破れて、骨髄内から大量の血液が流出するために広範囲に内出血が広がります。ケガの程度にはよるものの捻挫や靱帯損傷などの軟部組織の損傷に比べ、骨折は内出血の量が明らかに多いですから、内出血は、突き指や捻挫なのか、それとも骨折しているのかを判断する一つの指標になります。指をついたり、足首を捻ったりしたときには内出血の有無を確認してみてください。内出血が多い場合には早期に医療機関を受診して正しい診断を受けることが大切です。

また内出血は爪の下に起きることがあります。これを「爪床血腫」といいます。図2)スポーツ現場でよく見られるケガのひとつで、特に足の第1趾に多く発生します。競技中に爪先へ衝撃が加わることで、爪の下にある毛細血管が破れ、出血した血液が爪の下にたまることで黒く変色して見えるのが特徴です。

爪床血腫は、サッカーやバスケットボール、ラグビー、陸上競技など、さまざまなスポーツで発生します。特に、急なストップ動作や方向転換を伴う動作、爪先に繰り返し衝撃が加わるような競技では頻度が高くなります。靴の内部に爪先が何度もぶつかると、軽微な外力でも爪床の微細な血管が損傷し、爪下に血腫が形成されます。足を相手に踏まれたとか、足先を強く打ち付けたという場合にも生じます。

血液がたまって爪床と内圧が上昇すると、拍動性の強い痛みを感じることがあり、痛みのため歩行できず靴をはけないほど、つらくなることもあります。日常生活や競技に支障が出るほどの痛みが生じた場合には、爪甲穿刺を行います。これは、爪に針で小さな穴を開けて血腫を排出し、爪下の内圧を下げる処置です。受傷後48時間以内であれば、血液が固まる前に排出できるため、迅速な痛みの軽減が期待できます。血腫の範囲が広い場合には、数週間後に爪が自然に剥がれることもありますが、爪の根元にある爪母(爪の卵の部分にあたります)が無事であれば数か月かけて新しい爪が再生されます。爪がはがれて爪床部分が露出していても、特に処置の必要はありません。爪は1日におよそ0.1mmずつ伸びるため3か月程度で通常の爪に戻ります。

予防としては、まず足に合ったシューズを選ぶことが重要です。シューズは足全体を安定させつつ、つま先部分に圧迫のないフィット感のものが望まれます。足先が靴の中で押しつけられたり、滑ったりしないようにすることで爪床への負荷を減らすことができます。また、爪を短く切りそろえることも予防に有効です。爪が長いままだと、靴の中で曲がったりぶつかったりしやすくなるため、日常的なケアが重要です。

なお、爪の変色がすべて爪床血腫によるものとは限りません。足の指の場合には、靴による圧迫、局所の血行不良、あるいは感染などが原因となることがあります。長期間にわたる変色や、痛みを伴わない変化が続く場合には、皮膚科や整形外科での診察をおすすめします。スポーツ現場では、大きな外傷だけでなく、こうした小さな変化にも目を向けることが大切です。

本コラムに関するご質問やご要望、ケガについてこんなこと聞きたい!という方は、下記メールまで

▶︎ こちらの記事は長野県のスポーツを応援するWEBマガジンSPOCOLOR(スポカラ)にて連載しているコラムを掲載しております。