サブキャラ

スポーツを頑張るこども達の中に、特にケガをしたわけでもないのに膝や足の痛みを訴える人がいます。こどもの骨は、骨化中心とよばれる、軟骨の核となる部分から徐々に骨が形成されていきますが、本来ひとつにまとまるはずの骨が独立したまま成熟してしまうことがあり、それがスポーツ選手の痛みの原因になることがあります。今回はその代表的な疾患について解説します。

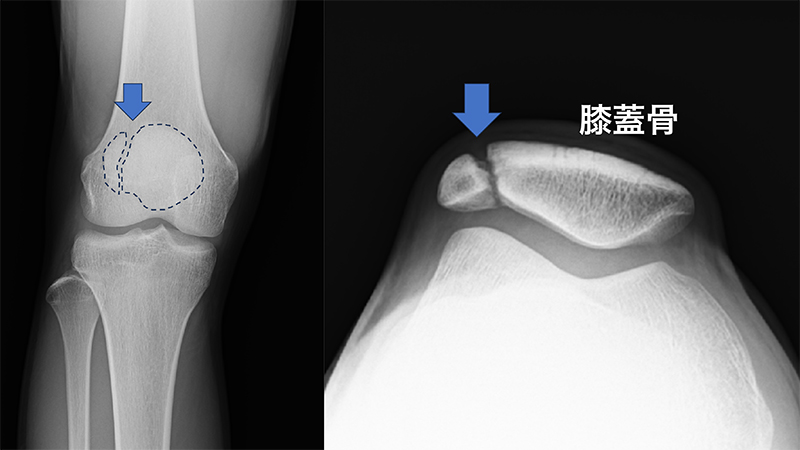

1.分裂膝蓋骨(二分膝蓋骨)

膝蓋骨は、太ももの大腿四頭筋という大きな筋肉の腱の中にあり、筋肉を効率よく働かせたり、腱の摩耗を減らしたり、関節を安定させたりと膝の重要な役割を担っています。一般的に「お皿の骨」と呼ばれ、2歳くらいから徐々に骨化がはじまります。膝蓋骨は一つの骨化中心から形成されますが、2割くらいのこどもには複数の骨化中心が存在していて、通常は複数の骨化中心が癒合して1つの膝蓋骨になるのですが、数%では癒合がおこらず、それぞれが独立した骨として成長し複数に分かれた膝蓋骨になることがあります。単純レントゲンやCT検査では、膝蓋骨が複数に分かれていて、境界部分がその名のとおり「分裂した」膝蓋骨となって確認されます。無症状であれば問題はありませんが、ジャンプやダッシュなどの繰り返し動作によって分裂部にストレスが生じると炎症が起こり、膝の痛みの原因となります。分裂膝蓋骨の発生形態によって3つのタイプに分かれますが、特に膝蓋骨の上外方にあるタイプは痛みが生じやすく、治療が必要になることがあります。

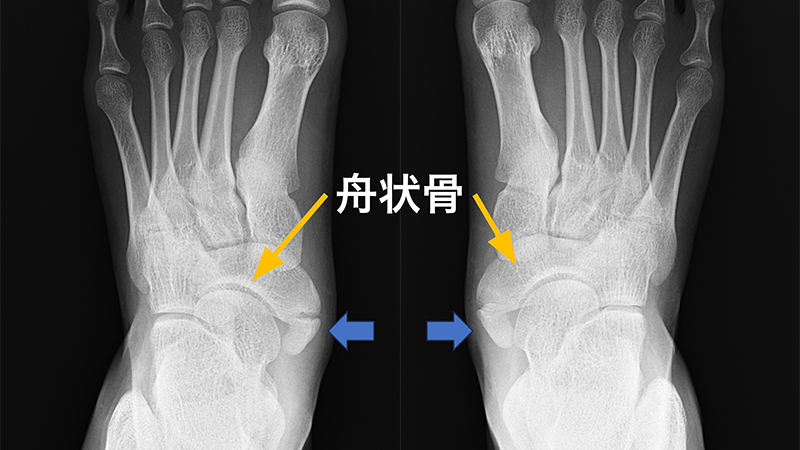

2.有痛性外脛骨(外脛骨障害)

足部の内側、土踏まずのところに少し出っ張った骨を触れることがあります。ここは舟状骨という骨の部分にあたりますが、この内側に小さな骨が存在することがあり、これを「外脛骨」と呼びます。足関節や足部にはとよばれる小さな骨がみられることがあり、外脛骨もその1つで、人の4~20%に存在すると報告されています。足部の発生過程は外側から徐々に骨化が進んでいくため、舟状骨内側で外脛骨の骨化中心と癒合せず、独立した骨として残ったものと考えられています。またここは後脛骨筋という土踏まずを支える筋肉の腱付着部に位置するため、スポーツによる繰り返しの負荷や靴の圧迫などで炎症が起こり、足の内側に痛みが生じると有痛性外脛骨と診断されます。

これらは、膝を強打したり、足を捻ったりすることで生じることもありますが、多くの場合スポーツの反復動作による牽引ストレスによって発症します。痛みが生じた場合には、「完全な安静」ではなく、運動を調整しながら痛みに対応することが大切で、炎症が強い時期には負荷を一時的に減らし、柔軟性を獲得したり筋力を維持するためのストレッチやトレーニングを継続しながら治療していきます。分裂膝蓋骨は大腿四頭筋の緊張や下肢運動連鎖の乱れが関与し、オスグッド病やジャンパー膝と同じメカニズムで膝に痛みが生じるため、身体の使い方を修正したり、下肢筋力をバランスよく鍛えることも除痛や再発予防に効果的です。有痛性外脛骨でも同様に下腿や足部のコンディションを整え、足部のアーチの評価とインソールを作ることで痛みを改善することができます。どちらも手術が必要になるケースは少なく、保存治療で症状は改善します。

こども達に個性があるように、骨にもそれぞれ個性があります。分裂膝蓋骨や外脛骨は、いわば体に隠れている「サブキャラ」のような存在。成長の過程で発生した形態的変化であり、決して異常ではありません。保護者や指導者がその存在を知っていれば、その痛みに早く気づき適切に対処することができます。こども達が安心してスポーツを楽しみ、健やかに成長できるように、正しい理解と日頃の予防が大切です。

本コラムに関するご質問やご要望、ケガについてこんなこと聞きたい!という方は、下記メールまで

▶︎ こちらの記事は長野県のスポーツを応援するWEBマガジンSPOCOLOR(スポカラ)にて連載しているコラムを掲載しております。